作为全球经济总量第一的发达国家,美国为什么还有那么多人吃不饱饭呢?——在农产品产量稳居世界前列、食品工业高度发达的背景下,大量民众在饿肚子。美国农业部数据显示配资评测网,2022年有12.8%的美国家庭面临食品不安全问题,约4420万人在一年中至少有很长一段时间无法吃饱饭。这种繁荣与虚假的共存,反应出美国社会深层的结构性矛盾。

一、经济分配失衡:贫困线与食品成本的剪刀差

美国的饥饿问题,本质上是“支付能力”的危机。尽管美国人均GDP超过7万美元,但收入分配的两极分化让底层群体难以负担基本食物支出。

- 最低工资与生活成本脱节:美国联邦最低工资标准为每小时7.25美元,这一标准自2009年以来从未调整,按此计算,全职工作者月薪仅约1200美元。而美国农业部统计显示,一个四口之家每月的基本食品支出至少需要800美元,占低收入家庭收入的60%以上,远超合理的消费比例。

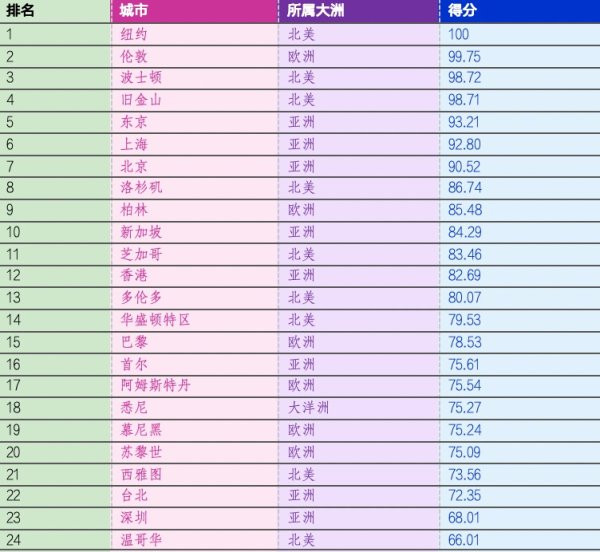

- 住房成本挤压食品预算:在纽约、旧金山等大城市,房租往往占低收入家庭收入的50%甚至70%。当住房、医疗等刚性支出耗尽收入后,食品成为最易被削减的项目,许多家庭不得不选择“住有所居”而选择饿肚子。

二、食品体系的结构性缺陷:廉价热量与营养鸿沟

美国高度工业化的食品体系,看似提供了丰富的食物选择,实则暗藏陷阱。

- 高热量低营养食品的泛滥:快餐业和加工食品行业的蓬勃发展,让汉堡、薯条、含糖饮料等廉价高热量食品充斥市场。这类食品单价低、易获取,成为低收入群体的无奈选择,但长期依赖会导致营养不良与肥胖症并存的怪象——约20%的食品不安全家庭同时面临肥胖问题,因为他们能负担的只有“空热量”食物。

- 健康食品的可达性差异:在低收入社区和少数族裔聚集区,“食品短缺”现象普遍存在。这些区域往往缺乏超市和新鲜蔬果店,居民只能依赖便利店购买高价且不健康的预包装食品。而富裕社区周边则遍布有机超市和农贸市场,形成鲜明对比。

三、社会保障体系的漏洞:援助覆盖不足与申领障碍

美国虽有食品援助项目,但其覆盖面和实效性远未解决根本问题。

- “补充营养援助计划”(SNAP)的局限性:作为主要的食品援助项目,SNAP每月平均补助仅约281美元,且申领条件严格。许多兼职工作者、临时工因收入略超贫困线而被排除在外,而物价上涨又不断稀释补助的实际购买力。2023年通胀高峰期,SNAP所能购买的食品量较2020年下降了15%。

- 儿童与老年人的特殊困境:约2400万美国儿童面临吃不饱,学校午餐计划虽能覆盖部分群体,但假期和周末的“食物缺口”始终存在。老年人则因医疗支出高、行动不便等原因,成为食品匮乏的高发群体,约8%的65岁以上老人无法保证每日三餐。

四、社会割裂的叠加效应:种族与阶层的双重枷锁

美国的饥饿问题与种族、阶层歧视形成恶性循环。

- 少数族裔的高风险:非洲裔和拉丁裔家庭吃不饱饭的分别为22.8%和18.8%,远超白人家庭的7.1%。这源于少数族裔在就业市场面临的歧视——平均收入仅为白人的70%左右,且更易陷入低收入、不稳定的工作状态。

- 系统性贫困的代际传递:在贫困社区,儿童时期的营养不良会影响认知发展和教育机会,成年后更难摆脱低收入困境,形成“贫困-饥饿-贫困”的闭环。这种结构性困境,并非个人努力所能轻易打破。

美国的“吃不饱”问题,从来不是生产能力的不足,而是分配机制、社会政策与系统性不公共同作用的结果。当吃饱饭成为少数人的特权而非全民的基本权利时,这个自诩“机会之地”的国家,正面临着一场深刻的社会公平危机。解决饥饿问题,需要的不仅是食品援助的扩大配资评测网,更是对收入分配、社会保障和种族平等的系统性改革——这显然比生产更多粮食要艰难得多。

灵菲配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。